Desde su infancia, marcada por las montañas hasta su consagración internacional, Marina defendió el alma indígena con obras que son denuncia, homenaje y raíz.

Marina Núñez del Prado nació el 17 de octubre de 1910 en La Paz, en una casa colonial —hoy conocida como el Asilo Quevedo— con vista al Illimani. Desde niña, sintió que la piedra le hablaba como un ser ancestral; las montañas fueron sus primeras maestras, la música de los sicuris y el dolor de los pueblos originarios, sus primeras voces.

Marina Núñez del Prado comenzó a esculpir la esencia misma de su tierra. Fue una mujer andina, hija de un mundo milenario. Fue pionera entre las mujeres escultoras bolivianas y encarnó el indigenismo, evolucionando luego hacia la abstracción.

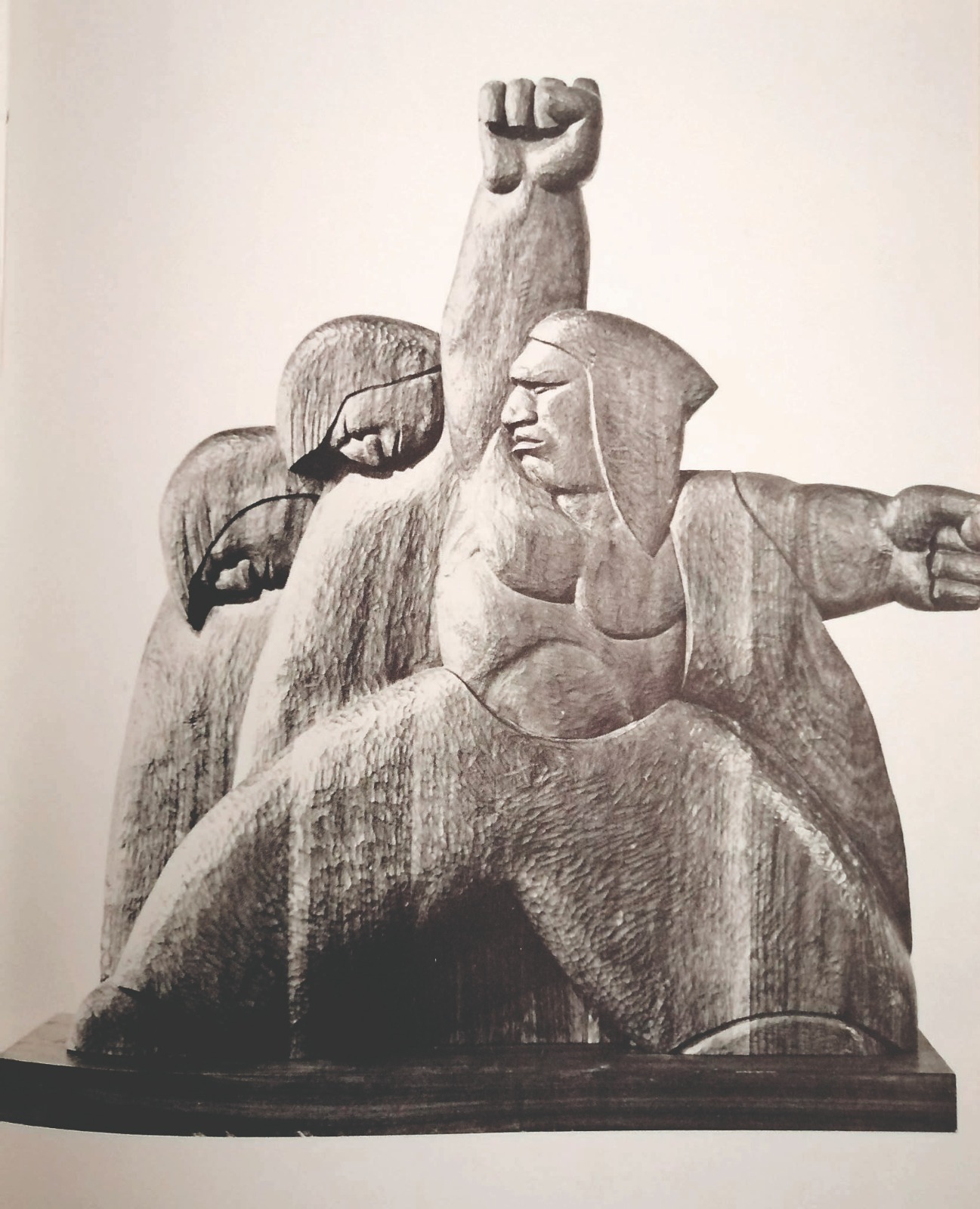

Su primera etapa artística se centró en las formas andinas, inspirada por las montañas y los cuerpos indígenas. Luego derivó hacia un arte social comprometido, con obras que denunciaban las injusticias sufridas por obreros y pueblos originarios. Más adelante, exploró grandes volúmenes tridimensionales en piedra. Su última fase fue neo abstracta, influida por corrientes artísticas internacionales y figuras como Picasso.

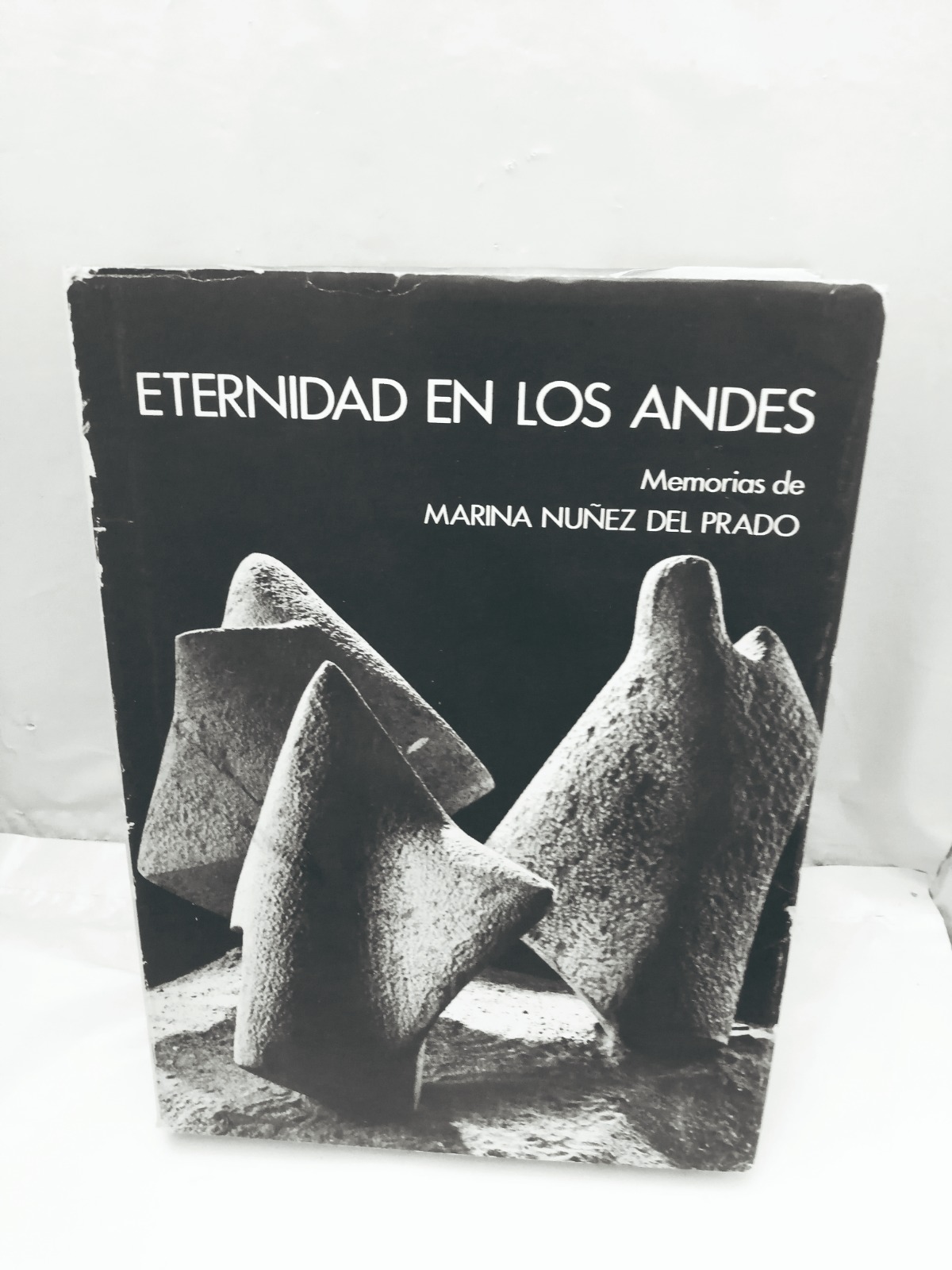

En una sociedad que no observaba su historia verdadera, donde el arte se debatía entre el espejo europeo y el rostro indígena oculto, Marina eligió el camino más sinuoso: ser mujer andina y reivindicar a través del arte su historia y contexto. En su autobiografía, Eternidad en los Andes (1973), Marina desnudó su alma y narró su vida desde su herencia familiar y formación, su arraigo con Bolivia y sus múltiples viajes a Estados Unidos, Argentina, Perú y Europa. Esa obra fue publicada en diciembre de 1973 en tres mil ejemplares, cuando tenía 63 años.

Marina se definía como una mujer andina: las montañas la atravesaron desde niña y marcaron su identidad. En su obra plasmó un mensaje telúrico: “Cada obra es confesión de ese amor por mi patria”, decía. También dio forma a la denuncia social, como en sus esculturas “sobrias, severas y fuertes” que retratan la opresión de los mineros (Marina Núñez del Prado, 1973).

En sus recuerdos, evoca el equinoccio de invierno mientras era aún adolescente, junto al profesor Posnansky y el pintor Guzmán de Rojas, frente al fresco de la Puerta del Sol de Tiwanaku, que veía como revelación de un “mensaje conmovedor y telúrico”. Para ella, su arte intentaba traducir ese lenguaje ancestral de las piedras.

El indigenismo en Bolivia (1920–1940) fue un movimiento que sacó del anonimato al indígena, con figuras como Cecilio Guzmán de Rojas, quien inauguró esa estética tras la fundación en 1926 de la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz o a través de la figura de David Crespo Gastelú. Marina incorporó tanto la vertiente “indianista” (costumbrista) como la indigenista, con representación objetiva y compromiso político.

Aprendió de Guzmán de Rojas y de Crespo Gastelú, pero también de las madres aimaras, de los mineros de Potosí, de las piedras negras que silencian. El indigenismo no fue para ella solo una estética, sino un pacto con su historia.

Caminó junto a otras mujeres, entre ellas, Yolanda Bedregal, poeta; Gloria Serrano, escritora silenciada. Juntas, tejieron una red que dio voz al dolor indígena desde la creación. Bedregal fue premiada en 1970 con el Premio Nacional de Novela y en 1973 ingresó a la Academia Boliviana de la Lengua; Serrano, aunque influyente en los 30, fue luego invisibilizada.

En 1934, participó, junto con otros intelectuales bolivianos, del IV Centenario de fundación del Cusco, donde expuso sus obras y se empapó de rituales y cultura indígena durante seis meses junto a David Crespo Gastelú; Gloria Serran; y Yolanda Bedregal. Este viaje marcó su destino, entre ruinas ancestrales comprendió que la cultura no se aprende, se ofrenda, se dedica.

En Eternidad en los Andes detalla que la Revolución Mexicana y del arte muralista la influenciaron y le mostraron la trascendencia de la denuncia social. Volvió los ojos a México y vio en sus muralistas –Rivera, Orozco, Siqueiros– la prueba de que el arte podía ser un arma. Aprendió que la forma debía hablar acerca de la fuerza y el clamor de un pueblo. De ahí nacieron sus esculturas sociales: Los mineros; Con la vida a cuestas, etc.

Marina ganó una cátedra de escultura y anatomía en la academia paceña gracias a Guzmán de Rojas, e interpretó las miserias históricas de Potosí y los mineros explotados en obras robustas de protesta.

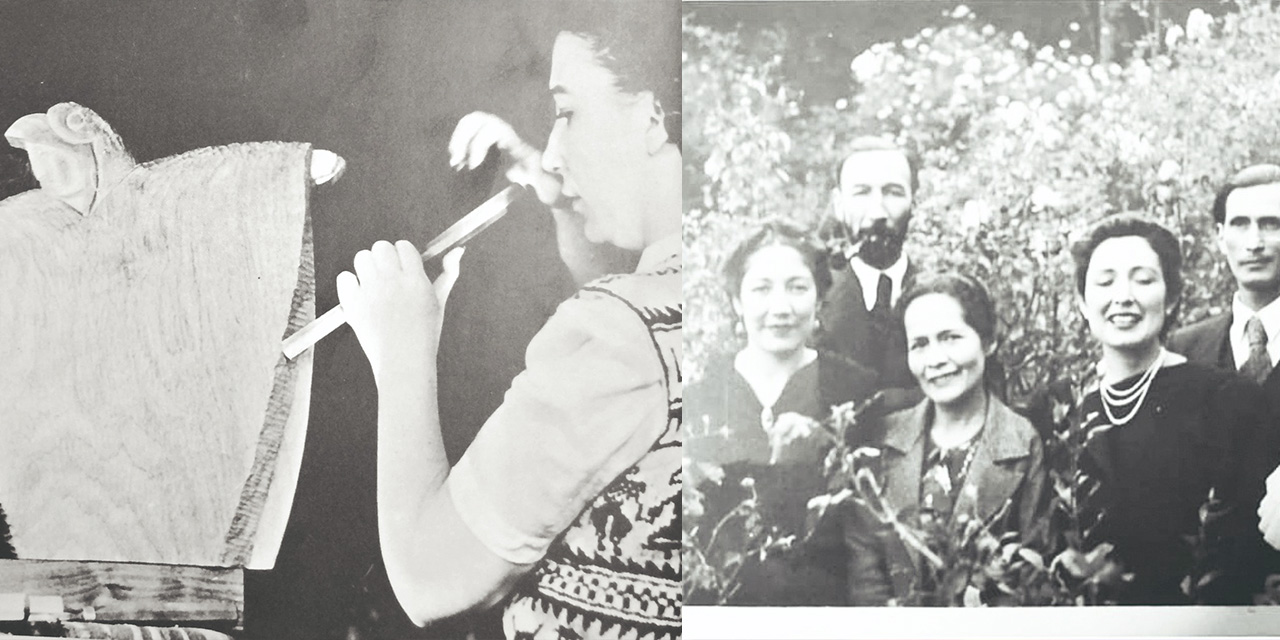

La relación fraterna con su hermana Nilda fue profunda: fueron cómplices de sueños. Vivieron, crearon y viajaron juntas durante una década en Estados Unidos, donde ambas se formaron. Nilda se dedicó a la orfebrería, danza y pintura; en 1970, Pablo Neruda le dedicó unos versos.

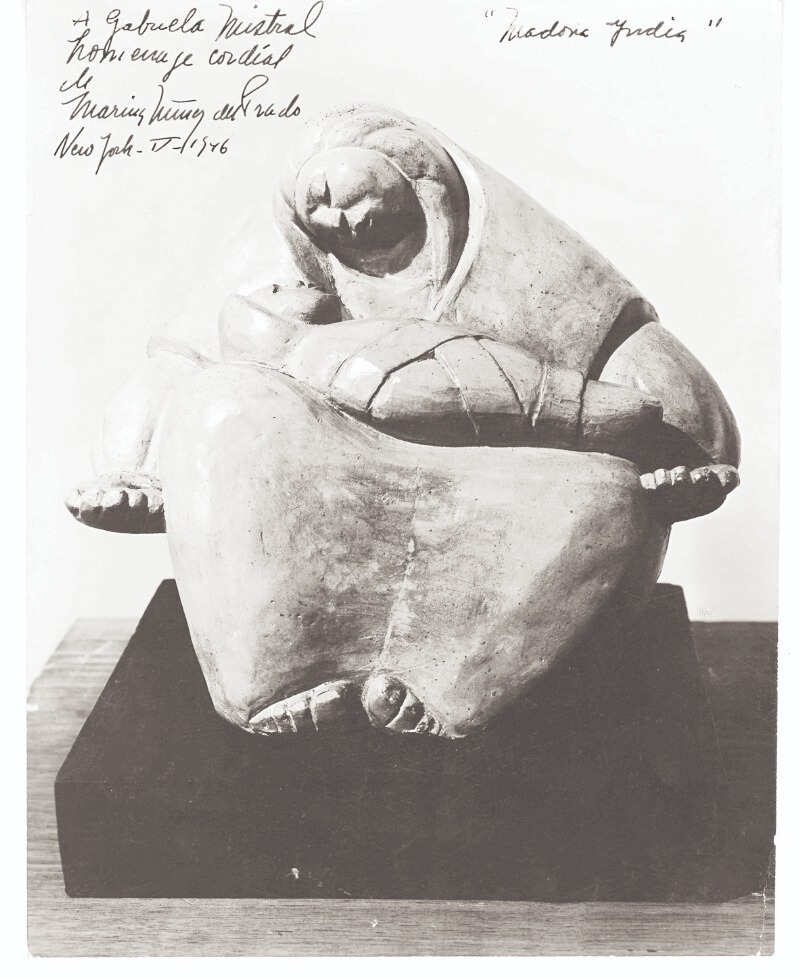

Entre 1940 y 1950, Marina permaneció en EEUU con una beca, estudió en el Art Students League bajo la guía de William Zorach, aprendiendo cubismo, surrealismo, abstracción. Fue en abril de 1941 cuando expuso por primera vez en Nueva York, en el Grand Central Galleries. Su presencia vestida de indígena atrajo la atención de la prensa y de directores de galerías, desde lo cual comenzó a realizar retratos escultóricos solicitados por figuras como Einstein, Mistral o Roosevelt, hecho que mejoró su condición económica. Su rostro, con ligeros rastros indígenas, su vestimenta tradicional, su acento altiplánico, cautivaron a los galeristas.

En Nueva York, tuvo un acercamiento a la modernidad, pero ella no se dejó absorber, volvió al origen. En ese mundo moderno, supo hablar en su lengua a través del arte y la escultura retratando lo milenario. Allí expuso y triunfó, pero no olvidó nunca a la madre minera, al niño de barro, al cerro que se desploma. Su arte conoció el mundo, pero su alma pertenecía a los Andes.

Gabriela Mistral describió a Marina como “la boliviana genial” por su lealtad a la raza indígena y su alcance continental. Raúl Botelho agregó que Marina fue la primera boliviana con alcance universal, destacando cuatro etapas creativas en su proceso creativo: el musical, social, maternal y neo abstracto.

Su obra caminó por cuatro senderos: la música, inspirada en ritmos indígenas tallados en cedro y nogal (obras como Danza de cholas). La maternidad, donde plasmó figuras como Madre India y Tukusituy guagüita, madres indígenas cargando niños muertos, en curvas simbólicas. El clamor social con obras como Los mineros, Con la vida acuestas, Hacia el futuro, denuncias contra la opresión a través de la piedra esculpida. Y, finalmente, la abstracción andina, donde las montañas y cóndores simbolizan la espiritualidad en obras como Los Andes, Familia telúrica, Las hermanas montañas. En su madurez, volvió al silencio de las cumbres, siendo que las montañas le ofrecieron el lenguaje de lo abstracto.

En 1964, Marina y su hermana Nilda transformaron su casa natal en la Fundación y Casa Museo Núñez del Prado, con el propósito de dar forma a un arte profundamente ligado a la raza y la fuerza telúrica del país. Su autobiografía, Eternidad en los Andes (1973), en la que se basa este artículo, concluye recordando que, pese a haberse internacionalizado, Marina mantuvo una fidelidad absoluta a su esencia andina, transformando su escultura tangible en un arte que es, al mismo tiempo, memoria y protesta. Con estas palabras saludamos hoy la reapertura del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado.

Por: Daniela Franco Pinto/