Entre debates reservados, presiones externas y el dominio de las élites, la Asamblea de 1825 delineó un país independiente, pero tutelado. La nueva República excluyó a indígenas, mujeres y analfabetos, y selló su destino con la partida de Sucre y el dominio de los “doctores de Charcas”.

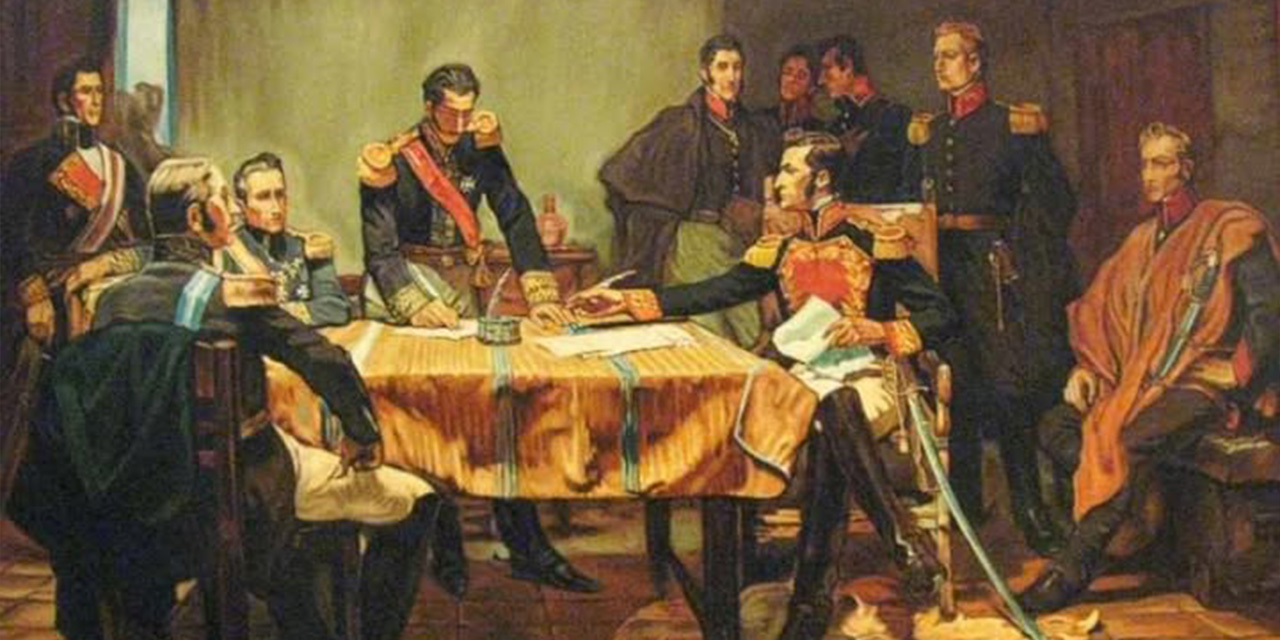

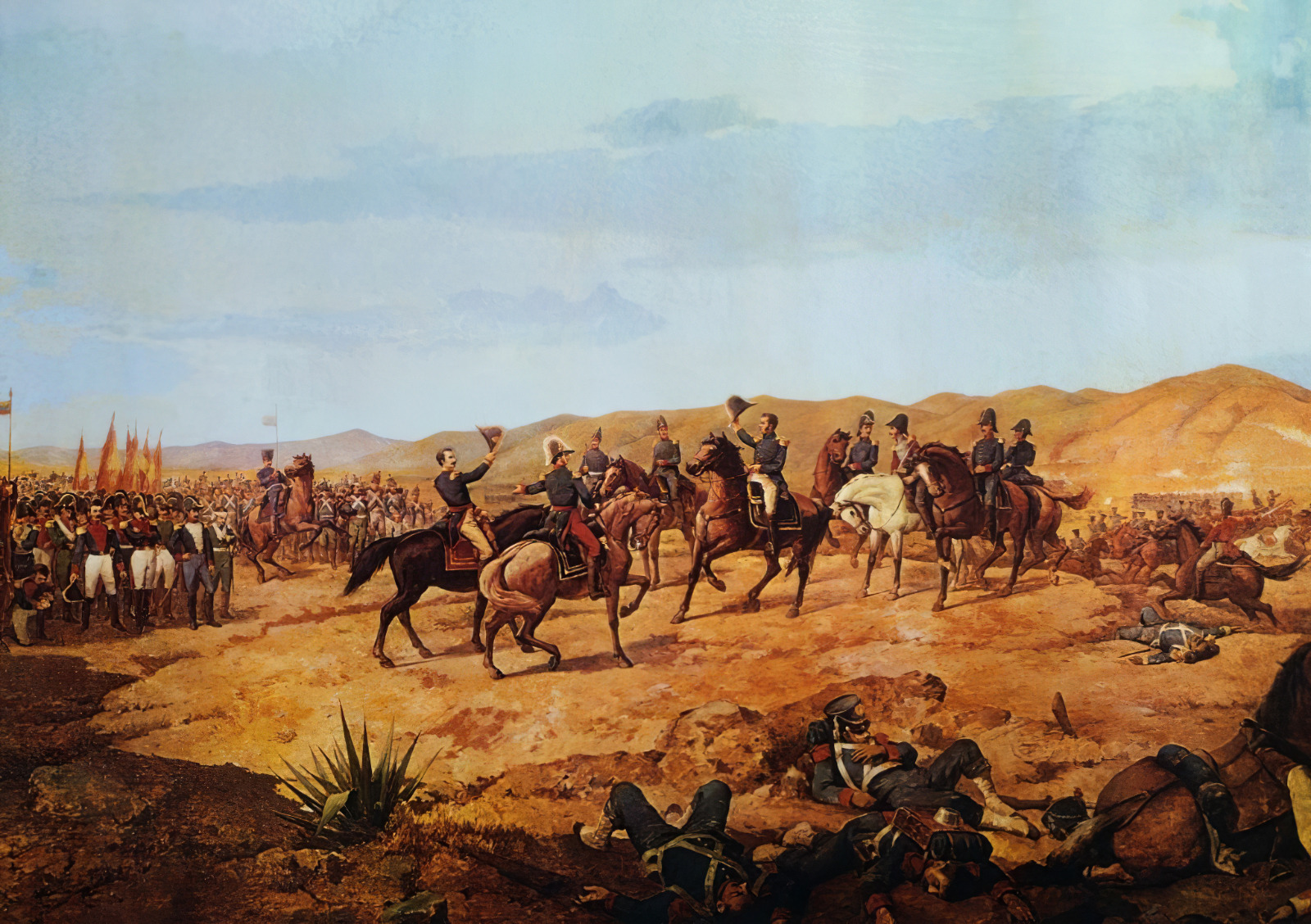

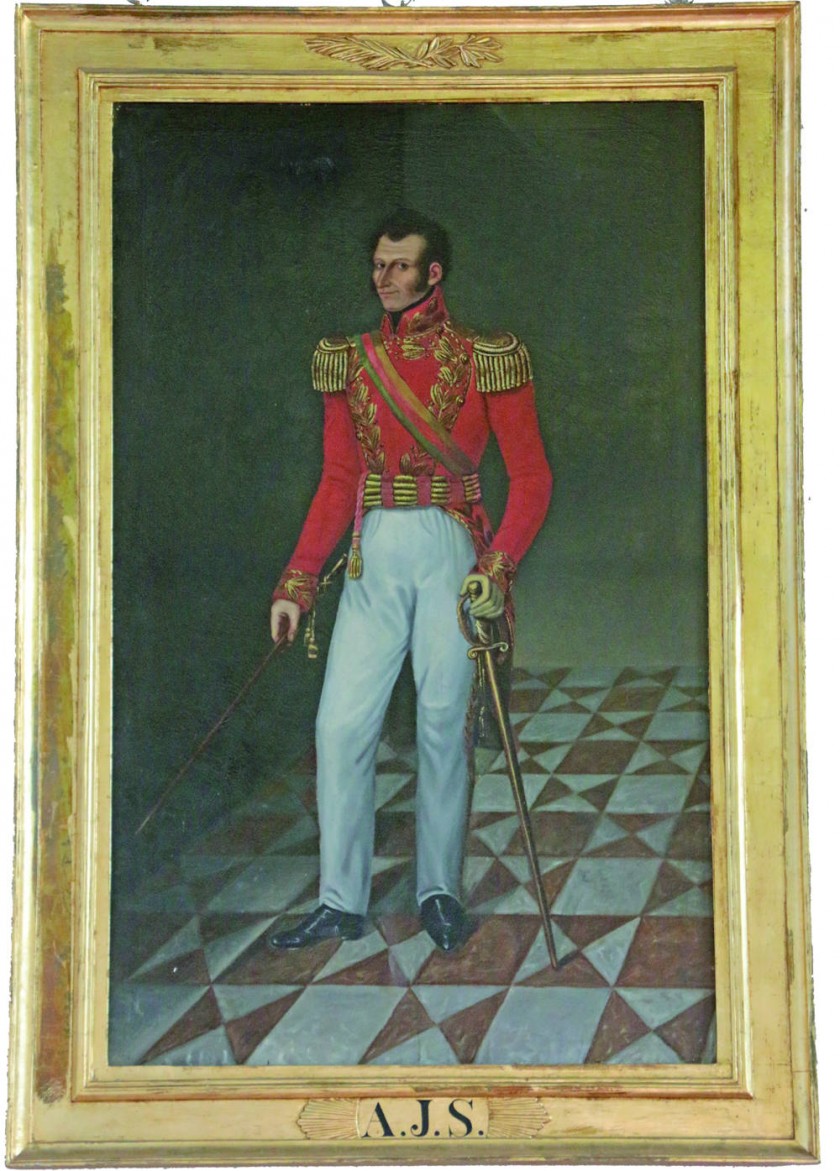

A fines de 1824, Simón Bolívar ordenó al mariscal Antonio José de Sucre atravesar el río Desaguadero para rendir al general Pedro Antonio de Olañeta, el último bastión realista en América del Sur. El 9 de febrero de 1825, Sucre promulgó el decreto de convocatoria a la Asamblea de Representantes del Alto Perú, descartando así la decisión del Libertador de mantener Charcas unido al Perú. Los representantes de las provincias de Charcas, denominado como ‘Provincias del Alto Perú’, debatieron el destino de la patria en sesiones públicas y reservadas, tanto en el Congreso de Representantes de 1825, como en la Asamblea Constituyente de 1826.

La creación de la República de Bolívar: una decisión histórica

La Asamblea inició sus sesiones el 10 de julio de 1825 y concluyó el 26 de octubre. El pleno inició el debate sobre el destino del país con tres alternativas: a) su unión a la Argentina, b) su reintegración al “bajo Perú”, con una variante bajo la figura de “federalización” y c) la independencia, “bajo la protección del Ejército Libertador, una fuerza para evitar las guerras civiles y los desórdenes de una anarquía” (1).

El 1 de agosto de 1825, analiza en sesión reservada, el decreto de 16 de mayo del Congreso peruano, que prohibía a la Asamblea de Representantes, legislar. La Asamblea diseñó la estrategia de aproximación al Libertador, “el buen Padre y la más firme esperanza del nuevo Estado que forman las provincias del Alto Perú unidas”, bautizándola como “República de Bolívar” y a su capital “Sucre” (2).

En la sesión del 6, el presidente José Mariano Serrano leyó ante el pleno el proyecto de creación del nuevo Estado: “por plenitud de votos, se acuerda que el Alto Perú es Estado soberano e independiente de toda otra nación”. Los diputados Mendizábal y Olañeta reciben la comisión de aproximar una copia y negociar con Bolívar (3).

Pese a la prohibición de sancionar leyes, la Asamblea discute la importancia del puerto de Cobija, crea el Tesoro Público, niega indulto a enemigos realistas, declara al 6 de agosto y el 9 de diciembre, “días memorables, en que se dieron las célebres batallas de Junín y Ayacuchu”, ordena imprimir una lámina de oro y premios, “para todo hombre que se hubiese hallado en los combates de Junín y Ayacuchu” y que esos beneficios alcancen a los “prisioneros de la Isla de Puno y a los que hayan combatido desde 1809” (4); crea el escudo, moneda nacional, pabellón y bandera, pide fondos para erigir estatuas a Bolívar y Sucre y organiza el censo a fincas.

Casimiro Olañeta informó que el Libertador afirmó que era de necesidad “negociar el reconocimiento del nuevo Estado con el Congreso del Perú” y era indispensable que “la República Argentina (la) reconociese de modo expreso y solemne”.

El 15 de agosto de 1825, diseñan el “Plan de instrucción reserbada” (sic), que consiste en pedir audiencia secreta al “Gran Padre de la Patria”, quien “mirará a esta región como a su última y más débil hija, y por mismo como a la más digna de su protección”; y “cuando la ley de Buenos Ayres de 9 de mayo y el Decreto de 23 de febrero del Congreso de Lima, importan un reconocimiento de la deliberación de la Asamblea (…) cesando los motivos que impulsaron el Decreto de 16 de mayo”, insinuando al Libertador a retirarlo (5).

Independencia bajo la determinación de potencias extranjeras

Los Doctores de Charcas reconocen que “el país se constituye independiente aun cuando no lo es, sino se ha hecho para establecer y reglar un gobierno propio” (6). Los puntos críticos eran la negociación con Buenos Aires para el reconocimiento y la cesión de Arica, para asegurar “que hará las indemnizaciones necesarias” al Perú. Conscientes en que la permanencia de Bolívar en Charcas sería de corta duración, piden que designe a Sucre como Encargado del Estado y, finalmente, que realice gestiones para un empréstito de 4 o 5 millones de pesos en Europa. El 20 de agosto afinan la estrategia para pedir a Bolívar redactar una constitución y que, como presidente, apruebe leyes orgánicas, lo que provoca posiciones encontradas, pues ambas eran “facultad privativa de la Asamblea” (7).

El Libertador al recibir los decretos ordena que “la declaración de la Independencia circule en el país y se comunique al Perú y Colombia” y anuncia su viaje a Charcas. La Asamblea se prepara para recibirlo. El 3 de octubre, la Asamblea decide encargar al mariscal Sucre el gobierno en ausencia del Libertador, nombra emisarios para Argentina, Perú, Colombia y Panamá y aprueba el proyecto de Olañeta para la permanencia de 2.000 hombres de Colombia en la República de Bolívar.

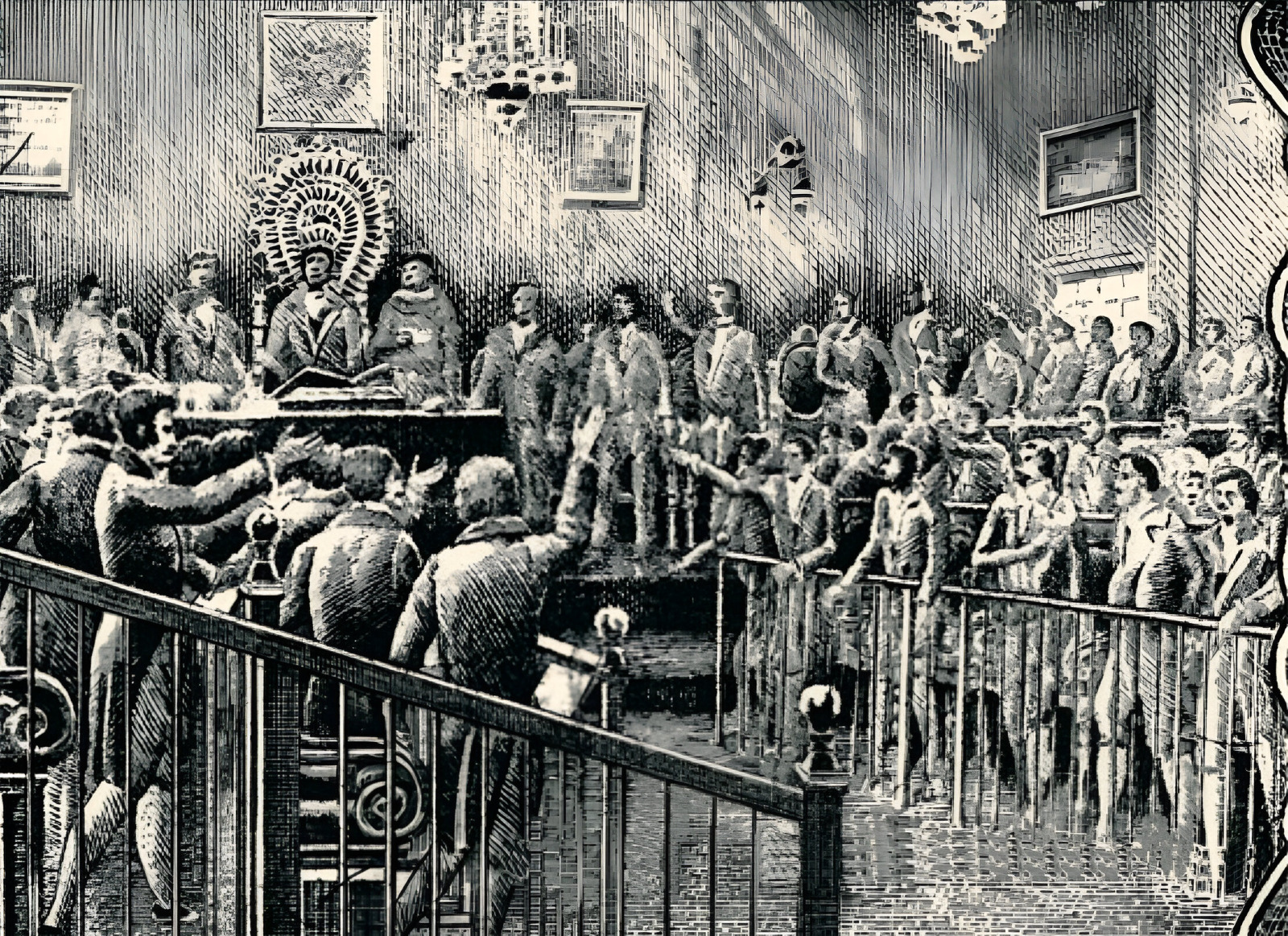

El Congreso Constituyente de 1826

El Congreso Constituyente se instaló el 25 de mayo de 1826. El Mcal. Antonio José de Sucre enumeró sus actos de gobierno y explicó las gestiones ante la Argentina y Perú para allanar el reconocimiento; pero también se refirió a “los indígenas, esta parte originaria de nuestro pueblo, oprimida todavía por las costumbres de humillarlos; ellos no están aun en la dignidad de hombres. Su abyección en tres siglos de esclavitud, los ha sumerjido en males de que solo podrá sacarlos la protección del Cuerpo Legislativo y la ejecución de las medidas y decretos en su favor y en el de su educación” (8). Era una paradoja, pues los miembros del Congreso constituían una clase social que vivía a costa de los indígenas. En el proyecto político de Olañeta, ni los indios ni los iletrados tenían cabida y los días de Sucre siempre estuvieron contados.

La anexión de Tarija

Los temas más sensibles se discutieron en sesiones reservadas. El 27 de agosto, se leyó el oficio de la ciudad de Tarija, que integraba el Río de la Plata, en el que expresan “haberse declarado aquella provincia por uniformidad parte del Alto Perú” (9). Un diputado alertó que “lo tratado en sesión secreta anterior había rugido por toda la ciudad”. En efecto, el 6 de septiembre de 1826, denuncian que “el gobierno Argentino se hallaba levantando tropas en la Banda Oriental, Tucumán, Mendoza y Salta, con el objeto de atacar a Bolivia”. Tarija serviría de pretexto para invadir a la República de Bolívar, esperando expulsar al Ejército Colombiano, “para entonces ocupar Bolivia o más bien lograr allí un Gobierno de su mando”. El mensajero —hábil agente de inteligencia de la Asamblea— informa que similar campaña contra los libertadores “se da también en Chile”.

La sesión reservada del 9 de diciembre de 1826 discute el Tratado de Federación con la República Peruana, ante una eventual salida del mariscal Sucre hacia Lima, “por cuyo motivo la república quedaría entregada a los horrores de la anarquía”. Espantados se informan de la “insurrección de los Granaderos de Colombia, que se habían paseado tranquilamente por toda la República, saqueando y matando”. Ante el sombrío panorama, los doctores de Charcas afirman que “la única tabla en que se podía salvar la independencia del país y su tranquilidad interior” era la Federación con el Perú, pero con el ingreso de Colombia, “como contrapeso, Bolivia tendría segura su independencia y reportaría grandes ventajas de la Federación” (10).

Las sesiones públicas se abocaron a la organización de la República, diseñando una democracia censitaria excluyente. En la última sesión iniciada el 31 de diciembre, se decretó la disolución del Congreso Constituyente, el reconocimiento de la deuda pública emergente de la guerra de la independencia en 105.672 pesos, y el proyecto relativo a los hijos naturales, así como “los hijos llamados espurios (…) no sea un impedimento para obtar cualquier cargo civil o eclesiástico” y “sean herederos forzosos de sus madres ex testamento y abintestato” (11).

En la última sesión secreta, el 29 de diciembre, se denunció que la Asamblea ordenó “se mandase a todos los departamentos una pacotilla de Chuquisaqueños”, en clara referencia a los doctores de Charcas (criollos) y godos (antiguos realistas), los únicos que jugaron el juego de intriga en la Asamblea de 1825, los ‘Olañetas’, ‘Urcullos’, ‘Serranos’, los “doble cara” (12).

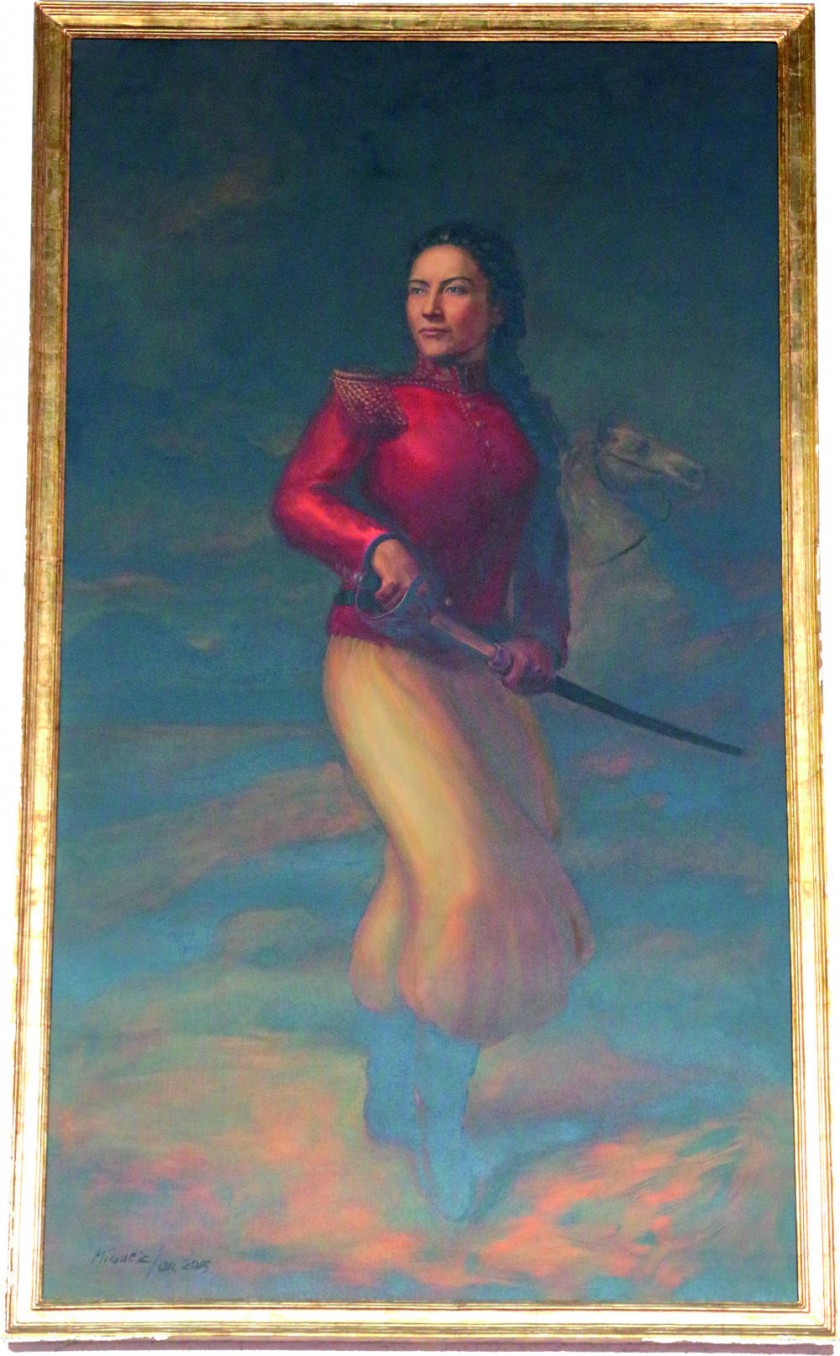

La nueva República fue cooptada por la oligarquía nativa latifundista, excluyendo de los derechos civiles a indios, analfabetos y mujeres y complotó para la salida de Sucre, quien, en efecto, fue derrocado el 28 de abril de 1828.

Bibliografía:

1 Libro mayor de sesiones públicas de la Asamblea de Representantes de 1825. La Paz, H. Congreso Nacional, 1926.

2 Libro Menor de Sesiones secretas de las asambleas de 1825 y 1826. La Paz, H. Congreso Nacional, 1926.

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 “Plan de Instrucción Reserbada” (Sic), en Libro Menor de Sesiones secretas de las asambleas de 1825 y 1826, op. cit.

6 Ibidem.

7 Libro Menor de Sesiones secretas de las asambleas de 1825 y 1826. La Paz, H. Congreso Nacional, 1926.

8 Actas de la Asamblea Constituyente de 1826. Manuscrito original. Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

9 Las citas de este párrafo corresponden al Libro Menor de Sesiones secretas de las asambleas de 1825 y 1826, op. cit.

10 Ibidem.

11 Actas de la Asamblea Constituyente de 1826, op. cit.

12 Arnade, Charles: La dramática insurgencia de Bolivia. La Paz, Juventud, 1964.

Por: Luis Oporto Ordóñez/

Licenciado en Historia. Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la carrera de Historia de la UMSA. Presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.